[Ils et elles ont choisi la France #6] Valentina Valbi rejoint l'Institut de recherche de chimie Paris

Après un doctorat à l’Université Paris-Est et d’autres expériences en Italie, au Portugal, en Allemagne et en Suisse, la chercheuse italienne Valentina Valbi rejoint l'Institut de recherche de chimie Paris pour poursuivre ses travaux sur la conservation et la restauration des verres patrimoniaux. Elle nous en dit plus sur son parcours, ses motivations pour postuler au CNRS et ses perspectives pour les années à venir.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de vos thèmes de recherche ?

Ma formation interdisciplinaire est à la croisée de la chimie analytique, de la science des matériaux et des pratiques de restauration du patrimoine culturel. Je m'intéresse aux sciences chimiques depuis le lycée, mais j'ai toujours voulu garder un lien avec les sciences humaines. Lorsque j'ai découvert le domaine de la chimie appliquée au patrimoine culturel, j'ai immédiatement su que j'avais trouvé ma voie !

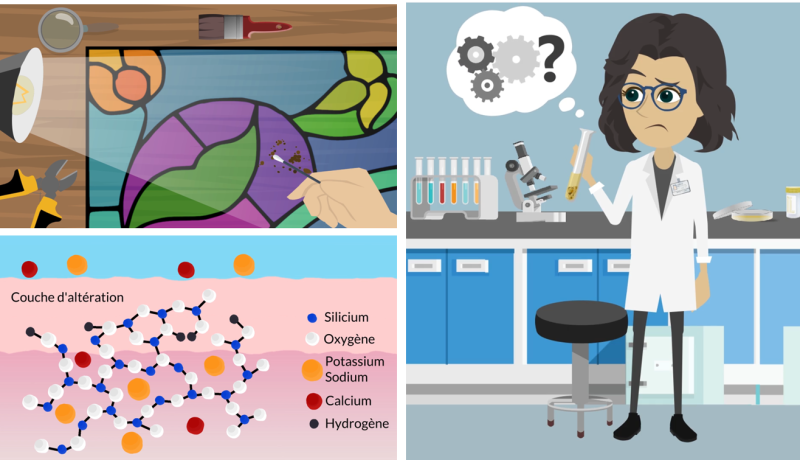

J'ai commencé mes études à l'université de Bologne, en Italie, où j'ai obtenu ma licence et mon master. À la fin de ma licence, j'ai passé quelques mois au Portugal, puis un an en France pendant mon master. Après ces expériences, je suis restée en France et j'ai poursuivi avec un doctorat à l'Université Paris-Est. Mon sujet d’étude : la bio-altération des vitraux médiévaux. Ces verres patrimoniaux sont en effet exposés à la pluie, à des phénomènes de condensation, à des cycles humidité-sécheresse, ou encore à des agents de bio-détérioration tels que les champignons et les bactéries. J'ai réalisé des expériences de bio-altération sur des échantillons de verre modèles en France, puis j'ai passé quelque temps à l'Université de Potsdam, en Allemagne, pour caractériser mes échantillons à l'aide de techniques de microscopie de pointe. Par la suite, je me suis installée à la frontière franco-suisse pour un séjour postdoctoral. Dans le cadre d’un projet Interreg, j’ai étudié la façon dont des objets archéologiques métalliques (bronze, laiton, fer, acier) peuvent être soumis à la corrosion en fonction de leur environnement. Avec, à la clé, de meilleurs diagnostics pour les conservateurs.

Outre les mécanismes de dégradation des matériaux, je m'intéresse également à la compréhension des sociétés anciennes, en étroite collaboration avec des archéologues. En effet, l'étude des processus technologiques anciens et de la circulation des matériaux contribue à la compréhension des économies passées, des relations entre les différents peuples et de la diffusion des avancées technologiques. J'espère poursuivre ce type de recherche à l'avenir.

Avant de postuler au CNRS, je suis revenue aux vitraux et à la science de la conservation. Dans le cadre de mon expérience au Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (Ministère de la Culture), j'ai eu la chance de travailler sur des échantillons provenant des vitraux médiévaux de Notre-Dame de Paris.

Qu'est-ce qui a motivé votre candidature au CNRS ?

J'ai vraiment découvert l'environnement du CNRS lors de mon expérience postdoctorale à l'Institut de recherche sur les archéomatériaux (IRAMAT)1 , où je travaillais sur la corrosion des métaux et l'archéométallurgie. J'ai eu l'occasion d'observer le quotidien des chercheurs du CNRS, qui bénéficiaient d'un bon équilibre entre recherche, enseignement et responsabilités administratives. Cela m'a incitée à candidater au CNRS. Cependant, l'IRAMAT est un laboratoire affilié à CNRS Sciences humaines et sociales. Mon projet étant davantage axé sur les matériaux, j'ai décidé de postuler à l'Institut de recherche de chimie de Paris (IRCP)2 .

J'ai rejoint l'équipe Physico-chimie des matériaux témoins de l'Histoire (PCMTH), qui rassemble des scientifiques exceptionnels en chimie des solides et des scientifiques du patrimoine du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF, ministère de la Culture). Cela me donne accès à des infrastructures de recherche de pointe et à un lien privilégié avec les institutions culturelles françaises.

Je tiens également à souligner à quel point le processus de recrutement au CNRS est motivant. J'ai été vraiment stimulée par la possibilité de présenter ma candidature en toute liberté quant au projet de recherche, plutôt que de devoir m'adapter à un profil préétabli. Enfin, la procédure de candidature est à la fois simple et conviviale, même pour les citoyens non français.

Quelles différences avez-vous remarqué entre votre ancien environnement de travail et celui que vous découvrez ici ?

Je travaille en France depuis plusieurs années, donc le système français n'est pas vraiment nouveau pour moi. Cependant, ayant aussi eu l'occasion d’expérimenter d’autres modes de fonctionnement, comme en Allemagne et en Italie, je pense que la principale différence que j'ai observée est l'organisation moins hiérarchique de la recherche. J'apprécie beaucoup la manière informelle dont nous pouvons interagir avec les étudiants et les autres chercheurs ou enseignants-chercheurs. Un autre atout des unités de recherche du CNRS est la présence d'ingénieurs de recherche spécialisés dans des techniques d'analyse spécifiques.

Avez-vous encore des projets en cours avec l’Italie ?

J'ai quitté l'Italie après mon master, je n'ai donc plus beaucoup de liens professionnels avec mon pays d'origine. Je suis toutefois restée en contact avec l’équipe d’une petite entreprise à Turin, où j'ai travaillé pendant mon stage de licence. Ils mènent actuellement des recherches en collaboration avec l'Université de Turin sur le bleu égyptien. Ce pigment, composé d'une phase vitreuse silicatées et d'une phase cristalline de silicate de cuivre, possède des propriétés photoluminescentes exceptionnelles dans le proche infrarouge, ce qui en fait un excellent candidat pour des applications modernes. Ce sujet est également exploré par certains de mes collègues à l’IRCP, il m'a donc semblé naturel de les mettre en relation.

Plus généralement, il existe un réseau dynamique de scientifiques spécialisés dans le patrimoine en Italie. J'espère pouvoir établir de nouvelles collaborations passionnantes à l'avenir !

Quelles sont vos perspectives pour les années à venir ?

Pendant les prochaines années, j’axerai mes recherches sur la compréhension des mécanismes d’altération et des changements de couleur des verres silicatés contenant du cuivre comme élément chromophore, plus particulièrement ceux originaires de Perse antique et de Mésopotamie. Je mènerai ces travaux en collaboration avec le département des antiquités orientales du musée du Louvre.

En parallèle, je souhaite également aligner mes recherches sur les grands enjeux actuels de la transition écologique et de la durabilité. Travailler dans un grand laboratoire de chimie tel que l'IRCP me permet de le faire et d'élargir mon horizon scientifique. Par exemple, je participe à un projet concernant l'altération du verre... dans les panneaux photovoltaïques !

De manière générale, je souhaite postuler à des financements de l'Agence nationale de la recherche (ANR) et du Conseil européen de la recherche (ERC) dans les années à venir, afin d'obtenir des fonds pour mes projets et d'établir davantage de collaborations avec mon pays d'origine.

Enfin, je prévois d'enseigner à Chimie ParisTech-PSL, notre institution d'accueil, et de transmettre ma passion pour les verres et la science du patrimoine aux futures générations de scientifiques !

Propos recueillis par CD

Pour en savoir plus

Site de l’Institut de recherche de chimie Paris : https://www.ircp.cnrs.fr/

Vidéo d’animation sur les travaux de Valentina Valbi : https://www.youtube.com/watch?v=8Ms7YGx4vt0

“Ils et elles ont choisi la France”

“Ils et elles ont choisi la France” est une série éditoriale qui vise à mettre en avant le parcours de chercheuses et chercheurs de nationalité étrangère recruté-es dans des laboratoires de CNRS Chimie en 2024.