Les particules pseudo-virales : une nouvelle approche pour l’intégration des implants médicaux

Les particules pseudo-virales (PPV) ressemblent à des virus mais n’en sont pas. Ces nanoparticules auto-assemblées d’architectures variées, totalement inoffensives, seraient une nouvelle approche efficace pour l’intégration des implants médicaux dans les tissus environnants. Cette découverte, publiée dans Trends in Biotechnology, ouvre de nouvelles perspectives en médecine régénérative.

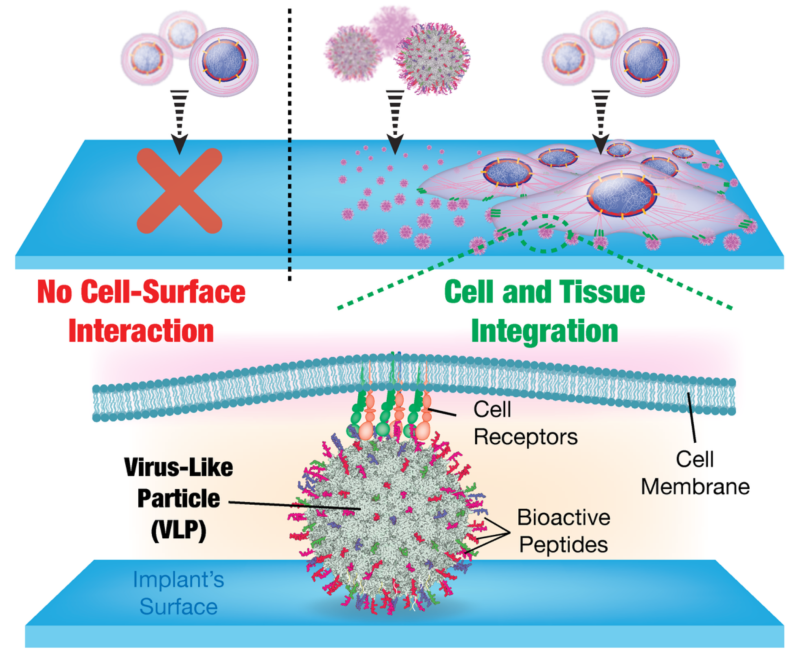

Les implants médicaux, comme les prothèses de hanche ou les implants dentaires, sont généralement fabriqués à partir de matériaux bio-inertes, comme le titane ou le silicone. Ces matériaux ne sont pas rejetés par le corps humain, mais ne possèdent pas la capacité de communiquer avec ses cellules, ce qui rend difficile leur intégration dans le tissu environnant. Des techniques dites de bio-fonctionnalisation sont donc mises en œuvre pour améliorer l’interaction entre l’implant et le système biologique. Il s’agit de modifier la surface du biomatériau, en y fixant des molécules bioactives qui vont promouvoir l’adhésion, la prolifération et la différenciation des cellules. Les méthodes classiques utilisent des protéines extracellulaires, issues de tissus biologiques humains ou animaux, ou bien des peptides de synthèse. Ces solutions favorisent efficacement la guérison, mais sont chères, instables et complexes à manipuler.

Une équipe de chercheurs de l’Institut de science des matériaux de Mulhouse (CNRS/Université de Haute Alsace) a développé une nouvelle approche de fonctionnalisation des surfaces, utilisant des particules pseudo-virales (PPV). Il s’agit de nanoparticules auto-assemblées, non infectieuses, composées de protéines virales. Sans génome, ces particules sont des « coquilles vides » qui présentent une fonctionnalité de surface modulable où il est possible d’exprimer certains peptides ou protéines à des endroits souhaités.

Dans cette étude publiée dans la revue Trends in Biotechnology, des particules pseudo-virales exprimant des peptides bioactifs ont été développées afin d’évaluer leur capacité à fonctionnaliser la surface de biomatériaux. Les PPV ont été spécifiquement conçues pour présenter le motif RGD (arginine-glycine-acide aspartique) à la surface, reconnu pour favoriser l’adhésion cellulaire. Les résultats démontrent que ces particules sont bioactives et s’associent efficacement aux surfaces testées. Leur présence permet de moduler le comportement cellulaire, renforçant l’adhésion, la migration, la prolifération et la différenciation des cellules. Elles sont ainsi capables de transformer des substrats initialement peu favorables à la croissance cellulaire – tels que le silicone – en supports actifs pour la régénération des tissus.

La stratégie utilisant les particules pseudo-virales se révèle plus efficace que les approches classiques à base de protéines extracellulaires ou peptides synthétiques individuels, car elle permet de mieux contrôler la présence, la répartition et l’accessibilité des peptides. Il est aussi possible de présenter plusieurs peptides sur une même particule pseudo-virale tout en gardant leur bio activité et leur arrangement spatial propre, ce qui est essentiel pour imiter la complexité biochimique des tissus naturels.

Les particules pseudo-virales se révèlent être une solution modulaire et peu coûteuse pour la bio-fonctionnalisation des implants, mais ce n’est pas tout ! Cette découverte ouvre la voie à une nouvelle génération de matériaux « intelligents », qui remplacent les tissus, mais guident aussi la guérison du corps. Ces particules pourraient devenir de puissants outils en génie tissulaire et en médecine régénérative, permettant de reconstruire des tissus complexes et d'explorer de nouvelles possibilités pour la médecine du futur.

Rédacteur : ZB

Référence :

Hasna Maayouf, Rayane Hedna, Alphonse Boché, Thomas Dos Santos, Kaspars Tārs, Isabelle Brigaud, Tatiana Petithory, Franck Carreiras, Carole Arnold, Ambroise Lambert & Laurent Pieuchot

Virus-like particles as modular interfaces for biomaterial functionalization

Trends in Biotechnology 2025