À la recherche des premières traces de vie dans le Système solaire

Sous les roches d’Australie, des fossiles microscopiques vieux de 3,45 milliards d’années révèlent ce à quoi la vie la plus primitive pouvait ressembler, dans un milieu privé d’oxygène ou de lumière. Une étude menée par une équipe de scientifiques du CNRS et de l’Université de Newcastle au Royaume-Uni éclaire aujourd’hui la quête de traces de vie primitive non seulement sur terre, mais peut-être aussi dans des milieux similaires ailleurs dans le Système solaire.

Sur Terre, la vie est apparue très tôt, à une époque où notre planète n’était qu’un monde chaud, bombardé de rayonnements ultraviolets. Ces conditions, sans doute communes à d’autres planètes rocheuses comme Mars, pourraient avoir favorisé l’émergence de formes de vie simples : des microbes se nourrissant de et puisant leur énergie dans l’oxydation de matière minérale uniquement. C’est dans cette optique qu’une équipe du Centre de biophysique moléculaire d’Orléans (CNRS), en collaboration avec l’université de Newcastle, a revisité un site emblématique et très bien préservé du nord-ouest australien, le Kitty’s Gap Chert, formé dans des sédiments volcaniques côtiers vieux de 3,45 milliards d’années.

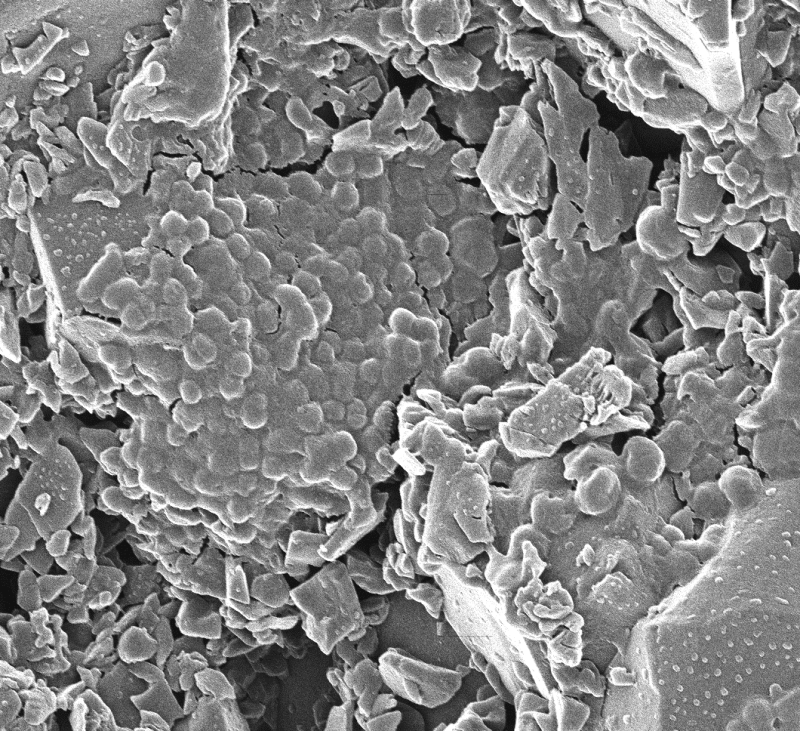

En analysant ces roches, les scientifiques y ont repéré de minuscules structures sphériques, d’à peine un micromètre, associées à des molécules organiques contenant du carbone, de l’hydrogène, de l’oxygène, de l’azote et du silicium. Ces signatures chimiques et leur organisation autour de particules volcaniques rappellent celles de colonies de microbes lithotrophes, capables de puiser les nutriments nécessaires et leur énergie de l’oxydation de matière volcanique minérale. Tout indique que ces cellules fossilisées constituent les plus anciennes cellules microbiennes connues sur Terre.

Depuis 2000, l’équipe étudie ces bactéries fossiles mais a dû attendre le développement d’un instrument suffisamment sensible pour pouvoir, en collaboration avec l’industrie Ionoptika près de Southampton, analyser sur site les quantités minimes et très dégradées de matière organique directement liées aux structures fossiles. Les scientifiques ont pour cela combiné l’imagerie par microscopie électronique à balayage et puis la spectrométrie de masse des ions secondaires en cluster (Cluster secondary ion mass spectrosopy ou Cluster-SIMS), une méthode qui détecte les traces d’éléments ou de molécules en surface grâce à un bombardement ionique. Des fragments moléculaires contenant l’ensemble des éléments C, H, N et O, essentiels à la vie sur Terre, et une répétition de nombre d’atomes de carbone ont été trouvés, qui laissent entrevoir des restes de matière organique provenant du vivant. De plus, le fait que quelques-unes de ces molécules soient liées à du silicium démontre que les structures biologiques ont été fossilisées in situ par la silice (SiO2), ce qui était normal pour le vivant dans ces temps reculés et qui élimine la possibilité d’une contamination plus récente. 25 ans se sont donc écoulés entre la première interprétation de ces fossiles et la démonstration définitive de leur biogénicité.

Une telle avancée a des résonances bien au-delà de notre planète. Si la vie a pu prospérer dans ces environnements volcaniques primitifs, elle aurait pu aussi apparaître sur Mars ou les satellites glacés de Jupiter et Saturne. Mais repérer de telles formes de vie, discrètes et enfouies, reste un défi. La nouvelle étude de Kitty’s Gap fournit ainsi un guide précieux pour interpréter les échantillons martiens que les missions comme Perseverance rapporteront un jour et, qui sait, découvrir que la Vie a aussi émergé ailleurs de la roche et de l’eau.

Rédacteur : AVR

Référence

Insights from early life in the 3.45-Ga Kitty’s Gap Chert for the search for elusive life in the Universe

Frances Westall, Graham Purvis, Naoko Sano, Jake Sheriff, Laura Clodoré, Frédéric Foucher & Tetyana Milojevic

Nature Astronomy 2025

https://doi.org/10.1038/s41550-025-02661-0